先日、私たちislandscape(アイランドスケープ株式会社)は、「コミュニティ大工」加藤潤さんの総本山・頴娃町(えいちょう)に、行って参りました。「建築のプロと素人とコミュニティ大工が共に作業してDIY施工のあり方を考える研修会(仮称)」と題して、それぞれの相互作用を期待したイベントを共催させていただいたのですが、この2泊3日の合宿は、私たちの建築業に対する常識を心地よく揺さぶる時間となりました。

※note 記事の転載となります。

https://note.com/islandscape_/n/n01a89fd295c6?fbc

コミュニティ大工と、私の原体験

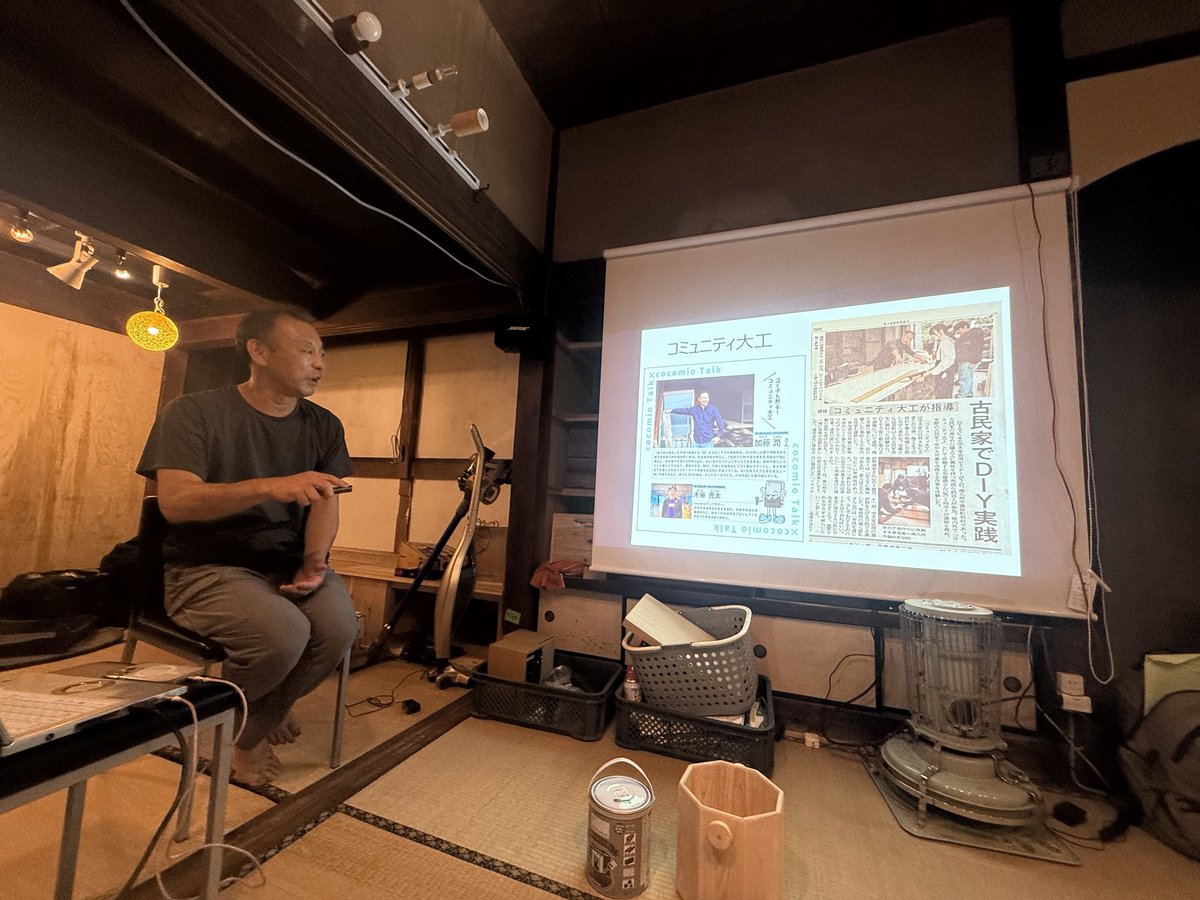

「コミュニティ大工」という仕事は、だいぶ市民権を得たのではないかと思いますが、それでもご存知ない方もいらっしゃると思いますので、紹介いたします。

コミュニティ大工とは:

「コミュニティ大工」とは、空き家再生や地域づくりにおいて、施主や地域住民と共にDIYで改修作業を行い、建築・不動産・まちづくりの分野をつなぐ新しい形の大工を指します。

参考:https://www.reallocal.jp/100750?utm_source=chatgpt.com

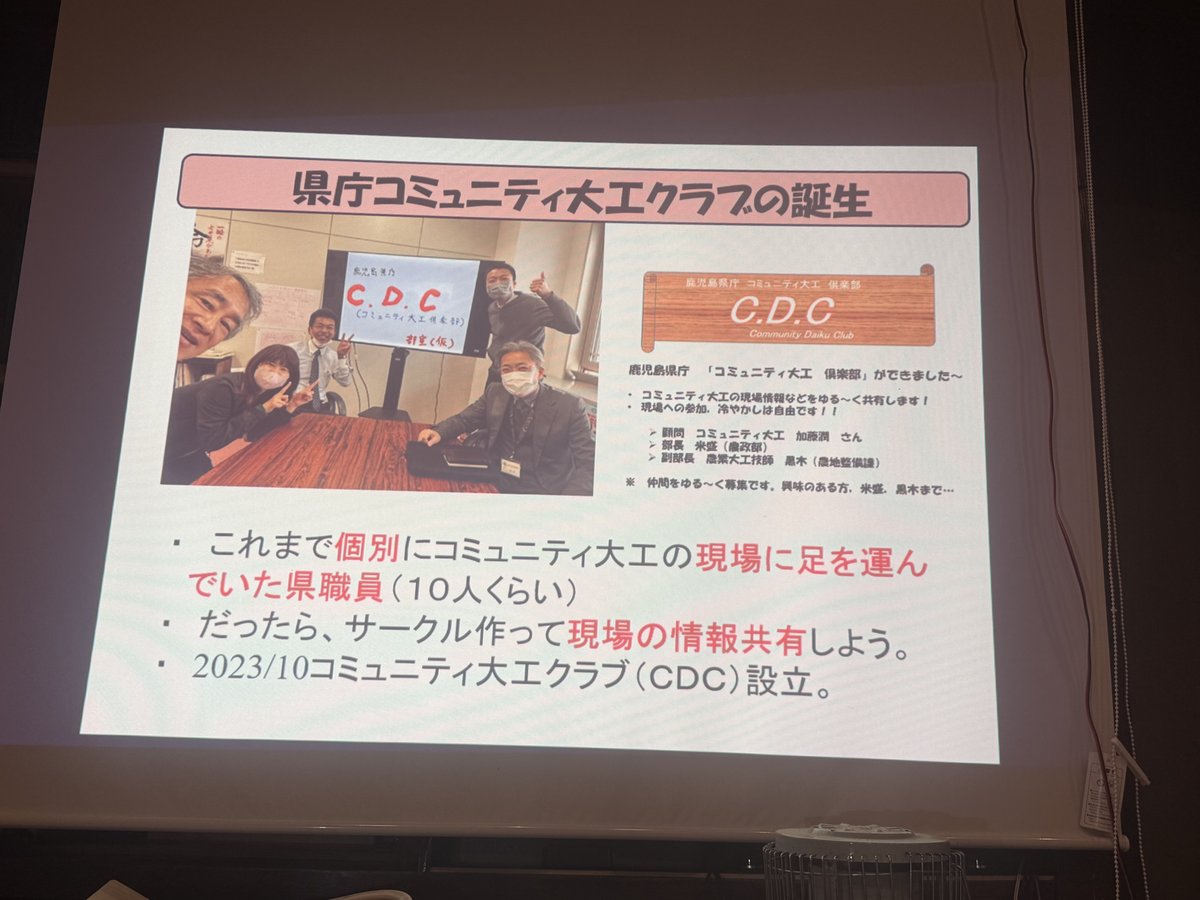

共催の経緯は、コミュニティ大工の哲学を学ぶため

コミュニティ大工の加藤潤さんとは、以前より仲良くさせていただいています。社内にコミュニティ大工の哲学を取り入れるべく、islandscape分社化の際にもご助言を求めたり、これまでにもコミュニティ大工に関する資料や、書籍は数冊読ませていただきました。しかし、コミュニティ大工の世界観は、レポートを読んだり話を聞いたりでは、全ては感じ取ることが難しいという考えに至り、今回社員三人で参加することになりました。「コミュニティの心地よさが言語化できないのと同じで、コミュニティ大工も究極的には言語化不可能だから体感しよう」という思いで、宮古島からやってきました。

私の原体験と「共に暮らしつくる」世界観

実は、私(代表、池田)の愛媛の実家は、今から60年ほど前、元中学校の校舎を建て直した建築物なのです。旧校舎の建材を全てもらってきて、家族や集落のみんなで建てた家。山の上にポツンと建つその家が私の生家でした。物心つくまで、なぜ実家に黒板や卓球台があるのか分からなかったのですが、後に親から理由を聞いて納得しました。

こうした経験から、私にとって「共に暮らしつくる」というのは、子どもの頃からの当たり前であり、理想の世界観です。

そうした原体験も思い出しながら、「昔の大工は、いわば皆がコミュニティ大工だったはずで、コミュニティと大工が時代の流れとともに分離しつつあるが、今、この回帰が起こっているのではないか?」という話題提供もさせていただきました。

コミュニティ大工の皆さんにも前向きに受け取っていただき、感無量でした。

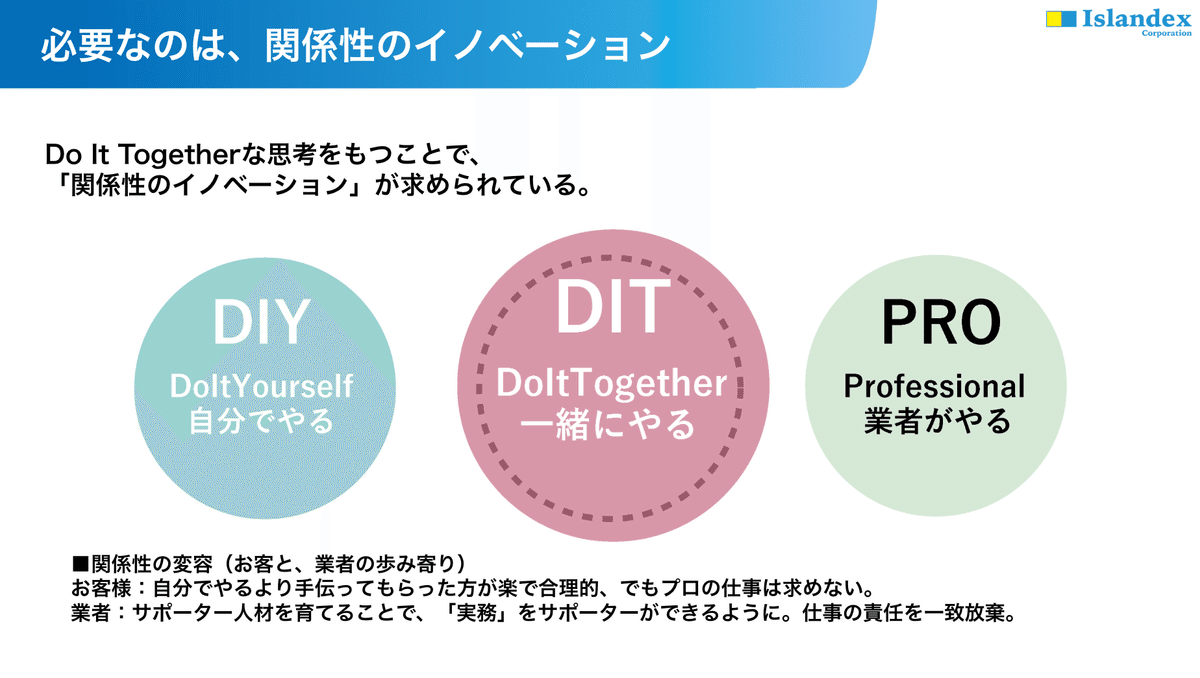

【point】知っておきたい概念「Do it together」 の精神

私たちは、地域の空き家課題の解決には、業者と施主が双方の歩み寄ること「共助の建築(DIT)」が、ヒントになると考えてます。コミュニティ大工のことを学びたいと思っていたのは、その一環になります。

プロにはプロの譲れない美学がある。

参加してみて感じたことは、「施工に関して、プロにはプロの美学があり、美学というものは譲れないものである」ということです。この美学を、コストが合わないから曲げてくれと、トレードオフで壊そうとするのは、しごく難しいことを感じました。特に、何十年も大工をしていたり、建築業界にいると、施工に関して考える時間軸も異なります。良い職人ほど、十数年後も心地よく利用しうる施工をしたいと思っていますし、その「作品」を後世に残すことを自身の仕事観として大切にされている職人も多いです。

「作品」ではなく「繋がり」を創るということ

今回の研修会のメインイベントは、まる一日をかけて行われた現場作業です。建築プロ、コミュニティ大工、そして素人大工の3チームに分かれ、「素人が楽しく作業できるよう配慮すること」「そのもとでバランスを取りつつ、施工の仕上げとスピードも目指す」というテーマを加藤潤さんに設定いただき、複数箇所の施工を同時進行で進めることになりました。いつものプロの現場ではあり得ない「絶対これというこだわりはないので、仕上げは各チーム任せ」という曖昧な指示。この言葉が、プロである私たちにとっては新鮮でした。

結果として、素人大工の皆さんは丁寧に教えを受けることで、いつもより楽しみを感じ、床、壁、ベンチや棚などの装飾、ネコ侵入対策など、施工面もかなり進んだことだそうです。

そして、プロ側の感想は、私たちが今後の事業を考える上で非常に重要な示唆を与えてくれました。

- まずは「楽しかった」

- 終日作業に没頭したことで建築の面白さを体感した。

- 素人のミスを受け入れることで共存できること、細かな仕上がりへのこだわりを手放すことの意義、ゆるさの大切さを体感した。

- 作っているのは作品ではなく、繋がり。

- モノそのものより、人と人との心の通い合い。

- だから完璧な仕上げは目指さず、まずは進めながら考えれば良く、何かあれば後で直す。これがコミュニティ大工の世界と知った。

- 現場での作業の教え方からマネジメントのあるべき姿が垣間見えた。

- 建築現場の教え方はどうだろう。リスペクトとギブが溢れるコミュニティに混ざることが出来て嬉しかった。

- 地域に根差した工務店のあるべき姿を体感出来た。コミュニティ大工活動のプラットフォーム構築を支援したい。

などなど

端材と養生テープというのが、ポイント高いです(笑)

美学を変容させうる、楽しさ、つながり

プロが譲れなかった美学は、楽しさある「繋がり」によって、変容が生まれたように思います。変容とは、知る前と知った後では、世界の見え方や建築に対する考え方が大きく変わってしまったという感覚。

建築やDIY自体の「楽しさ」って、人間の根源的欲求に紐づいている気がします。集団生活により繁栄してきた我々人類にとって、「共に暮らしをつくる」ことは、遺伝子レベルで心地よく感じるように設計されているのかもしれません。

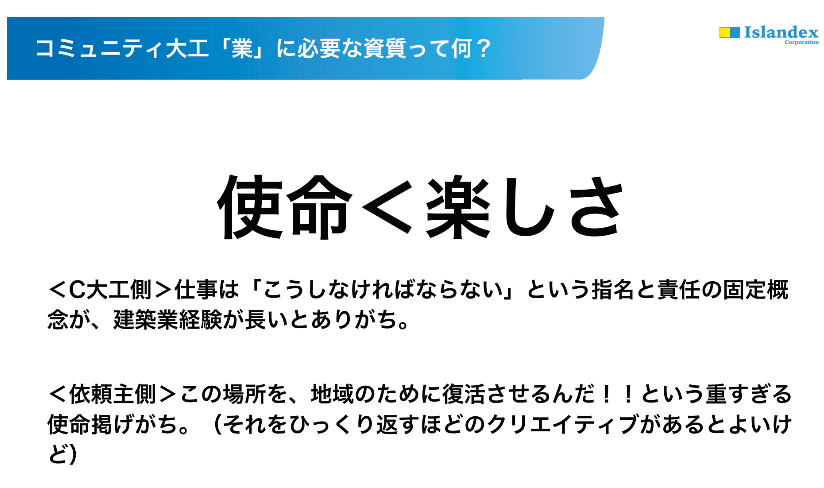

建築プロとコミュニティ大工と素人大工が共創する未来へ

今回の研修会は、私たちislandscapeにとって、共助の建築に至るヒントが溢れたものでした。私たちは普段、建築のプロ・職人と言われる人たちと共に働いていて、プロの説得する手段として、ビジョンやミッションを語ったりして、使命に訴えかけようとしがちだったかもしれません。しかし、プロの美学を変容させうるのは、楽しんで一緒に現場を叩ける無邪気な素人大工なのかもしれません。そして、コミュニティ大工のプロデュース力が、その共創の場を作り上げる。そのように三者三様、「三方が楽しい」状態になることで、良いコミュニティ・心地よいつながりに至ります。

これまで、コミュニティ大工を、「お金がない人向けの手段の一つ」として捉えていていた自分がどこかにいましたが、それ以上に、「ギブで、リスペクトあふれる、繋がりある世界」に至る手段の一つだと感じています。

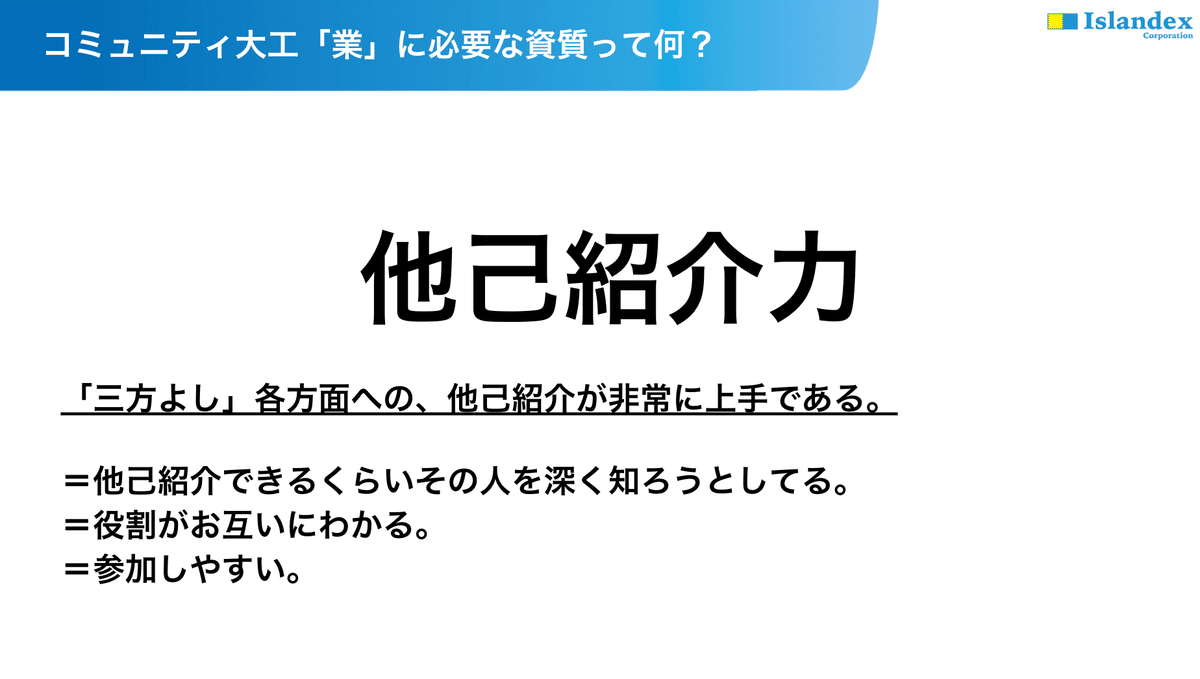

そうしたリスペクトある世界観もっているからこそ、コミュニティ大工として活躍する皆さんは、「他己紹介力」が非常に高いのではないか?という考察も発表させていただきました。

今回の経験で得た気づきと学びを活かし、今後はコミュニティ大工の哲学をさらに加え、宮古島の地域との関わりを深めていきたい思いです。

この度は、ともに同じ釜の飯を食べ、ともに夜通し語り合ったみなさま、本当にありがとうございました。宮古島でも待ってます!